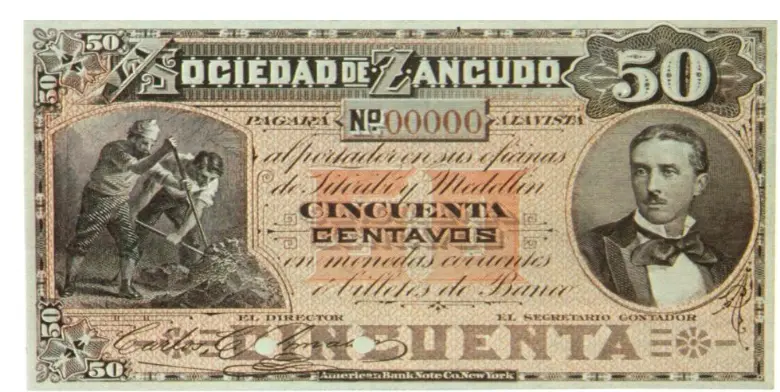

Los billetes de cincuenta centavos y de un peso, impresos con el rostro de Coriolano Amador, ardieron en el parque de Berrío bajo la mirada del alcalde de Medellín y la sorpresa de la concurrencia. Corría 1888 y el gobierno de Carlos Holguín acababa de decretar que la emisión de billetes sería un privilegio exclusivo del Banco Nacional, prohibiendo a particulares mantener monedas propias en circulación. La Sociedad del Zancudo —la mayor empresa que había existido hasta entonces en Colombia, responsable de acelerar la industrialización de Antioquia— no tuvo alternativa: debía recoger sus billetes y destruirlos en un acto público, frente al mismísimo alcalde.

Lea acá: Así fue el suicidio de los indígenas que habitaban Medellín, un 24 de agosto de hace 484 años

Coriolano Amador, el millonario más excéntrico de aquellos tiempos agitados, había recibido cinco años antes el permiso para fundar su propio banco y emitir billetes. La razón era clara: el papel moneda no alcanzaba a respaldar la avalancha de oro que salía de su mina en Titiribí. Para ello contrató a la firma American Bank Note de Nueva York, que diseñó y produjo los billetes destinados a pagar a mineros, contratistas y arrieros. No eran vales de cambio, eran plata pura que gozaba de prestigio en el comercio de la República porque tenían código de seguridad, aunque el mayor respaldo eran la cara y la firma de Amador. En el anverso podía leerse: La Sociedad del Zancudo pagará a la vista al portador, en sus oficinas de Titiribí y Medellín, un peso en monedas corrientes o billetes de banco.

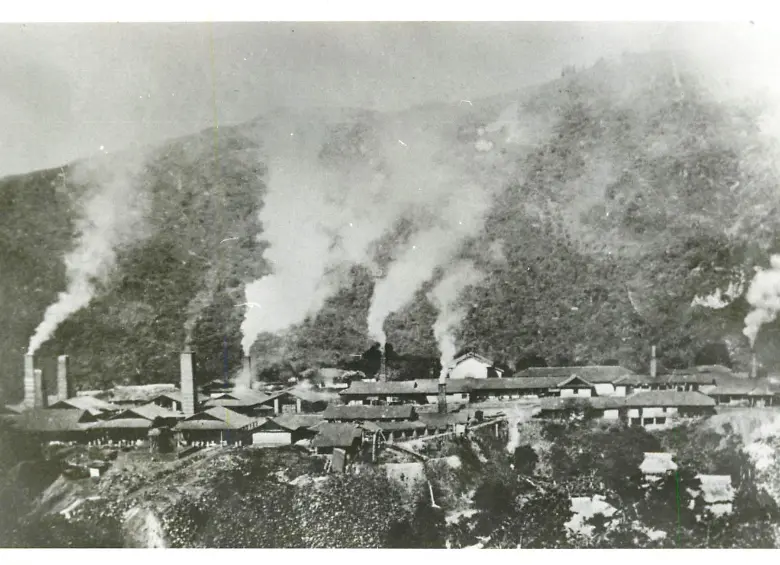

En esa década de 1880, El Zancudo estaba en el esplendor de su extracción de oro y plata, lo que la consolidó como la compañía más poderosa del país, superando en magnitud a la Ferrería de Pacho, la textilera de Samacá, la Cervecería Bavaria y a la Ferrería de Amagá. Para 1887 alcanzó un nivel de producción de 68 libras de oro y 53 de plata al mes, con 1.200 obreros en la nómina, más de 300 mulas para el transporte de materiales y unas 70 minas activas en cerca de 800 hectáreas. Era la insignia de Antioquia, tanto que sus enormes sitios de fundición aparecían en el papel membrete de la gobernación.

Lea: El papel desconocido de dos mujeres en la historia de Medellín

La historia del Zancudo se remonta a 1794, cuando el militar francés Louis de Girardot, papá de Atanasio Girardot, se encontró con la promisoria veta de oro en Titiribí. Años después, José Antonio Toro le compró los títulos de las minas, pero no había tecnología ni recursos para entrar a la montaña y perforar los depósitos auríferos. Fue en 1848 cuando José María Uribe, el suegro de Coriolano, asumió el control y fundó la Sociedad El Zancudo.

Los tiempos ya se habían alineado. Luego de 1820 comenzaron a arribar ingenieros, exploradores y empresarios de Suecia, Francia, Alemania e Inglaterra, con la intención de crear compañías, introducir técnicas innovadoras y establecer lazos con las élites locales para extraer oro. Ese influjo extranjero, sumado a la iniciativa local, abrió el camino para que la minería antioqueña diera un salto al aprovechar los yacimientos de veta. A este impulso se sumó la decisión del gobierno de suprimir en 1851 los gravámenes al comercio del oro, una medida que, junto con la fiebre aurífera desatada en California y Australia por el hallazgo de enormes depósitos, estimuló la llegada de capitales al negocio minero.

El Zancudo tuvo un rápido auge después de 1866 cuando culminó la construcción de su propia fundición de minerales en Titiribí. Se cuenta que la empresa pasó de tener un avalúo de 50.000 pesos en 1854 a valer 200.000 en 1868. El alborozo era tanto entre los socios, que el que tuviera una acción de séptima parte recibía dividendos por 2.000 pesos, una renta mayor que la de cualquier presidente.

¿Por qué la mina El Zancudo era un centro tecnológico?

Además de tener banco y emitir billetes, El Zancudo funcionó como centro experimental y una auténtica escuela de ingeniería y metalurgia. Allí se introdujeron, por primera vez en Antioquia, hornos de fundición, técnicas de cianuración y acuñación de balas que trajeron los ingenieros europeos.

Le puede interesar: La historia (no oficial) de la huella judía en la formación de Antioquia

Cuenta Luis Fernando Molina Londoño, en una extensa reseña sobre El Zancudo, que Amador y su socio Juan Bautista Mainero convencieron a los financistas y viajaron a Alemania y a otras explotaciones mineras para contratar metalurgistas e ingenieros de minas como Karl August Gelgert, Kart Muller y Reinhold Paschke. Su tarea fue levantar hornos de fundición —inspirados en los de Silesia, una región carbonífera de Polonia, República Checa y Alemania—, organizar las explotaciones de carbón y, además, seleccionar a los aprendices antioqueños que trabajarían con los europeos para asegurar la transferencia de conocimientos.

Un capítulo especial merece el inglés James Tyrrell Moore, quien estableció en Titiribí la primera cátedra de química y mineralogía de Antioquia en la fundición de El Zancudo. Bajo su dirección, un grupo de jóvenes antioqueños trabajó junto a los ingenieros y técnicos alemanes para formarse en química y metalurgia.

Moore también trajo al artesano alemán Reginaldo Wolf, quien llegó en 1858 y organizó un taller de mecánica y metalurgia en Titiribí para producir y reparar las herramientas y maquinarias de la mina. Según Molina, ese taller terminó convertido en escuela práctica: allí muchos antioqueños aprendieron a fundir hierro, cobre y bronce para fabricar trapiches, campanas, relojes, molinos caseros, despulpadoras de café y trilladoras. Wolf, además, fue el encargado de construir el primer molino californiano en Colombia por encargo de El Zancudo.

El alemán Reinhold Paschke continuó la labor de Moore de traer y adaptar tecnología extranjera. Llegó a Antioquia en 1854, tras haber estado en Santander con algunas colonias europeas, y en 1860 Amador lo llamó para montar la explotación de Sabaletas, también en Titiribí, y capacitar en química y fundición al personal de la mina.

En el recuento de Molina aparecen otros nombres vinculados gracias a la generosa chequera de Amador: el metalurgista Carlos Muller, los mineros Heinrich Wagner y Juan Abe, el ingeniero hidráulico Agustín Freidell y el fundidor Kart Moritz Koch. Entre los ingleses figuran Richard L. Marshall, los hermanos Alejandro y Carlos Alejandro Johnson —egresados de Oxford—, y Robert White, ingeniero hidráulico y de minas, quien calculó las reservas de Titiribí y permitió descubrir los yacimientos de oro en el socavón Loaiza, donde se abrieron filones que sostuvieron por décadas la extracción.

Máquinas, empresas y comercio

La industrialización temprana de Antioquia en la segunda mitad del siglo XIX fue resultado de una confluencia de factores: la abundancia de oro, la llegada de tecnología y saberes europeos y una política arancelaria favorable. Sin embargo, lo decisivo —como señaló Luis Ospina Vásquez, pionero de la historia económica en Colombia— estuvo en las “tendencias peculiares del modo de ser antioqueño”, moldeadas por la experiencia minera y reforzadas por el auge de la exportación cafetera. Ospina escribió que el empuje y la agudeza de los antioqueños para los negocios, junto con su disposición a innovar, asumir riesgos y acumular capital, fueron el soporte de la industrialización.

Le puede interesar: ¿De dónde provienen los genes del ancestro del pueblo antioqueño?

En La tierra de los tesoros tristes, Simón Posada cuenta que El Zancudo fue la caja registradora de decenas de otros proyectos que hicieron crecer a Antioquia como nunca antes. Coriolano desarrolló varias obras civiles que perduraron en el tiempo y fueron fundamentales para el desarrollo del departamento: la primera carretera entre Medellín y Rionegro, un puente de casi 200 metros sobre el río Cauca, una parte de la canalización del río Medellín, baños públicos, acueductos, alcantarillados y barrios en los alrededores de la plaza Cisneros. También creó múltiples empresas a gran escala para la producción de chocolate, trigo, café, plátano, caña de azúcar, maderas, pastos, tejares y ganadería.

También tuvo un rol protagónico la Ferrería de Amagá —inaugurada en 1865—, la cual marcó para Antioquia el inicio de la fabricación de maquinaria que buscaba reemplazar costosas importaciones. Su desarrollo estuvo ligado al ferrocarril, que demandaba grandes volúmenes de carbón local y se convirtió en su principal consumidor, seguido por la industria textil y cementera.

Con el auge de la industrialización en el Valle de Aburrá, las minas de Amagá alcanzaron su máxima expansión.

En sus talleres se producían herramientas mineras, ruedas hidráulicas, turbinas Pelton, trapiches, despulpadoras y piezas mecánicas que abastecían al país. La Ferrería fue considerada la primera fábrica de bienes de capital en Colombia y un verdadero anticipo de la industrialización que tomaría fuerza en el siglo XX. Esa riqueza aurífera y la apertura de mercados permitió a sus empresarios dominar buena parte de la vida comercial del país. El control del río Magdalena como eje de transporte y la influencia en las importaciones de maquinaria y bienes a través del puerto de Barranquilla fueron posibles gracias a la exportación de oro.

Ese proceso de modernización tuvo hitos clave: la Escuela de Artes y Oficios (1854), la Casa de la Moneda (1863), la Ferrería de Amagá (1865) y la red ferroviaria desde 1875.

Más tarde, la creación de la Escuela de Minas impulsó la formación de ingenieros que lideraron los grandes proyectos de infraestructura, como el Puente de Occidente (1895) y el Túnel de La Quiebra a inicios del siglo XX, consolidando la base técnica y empresarial de la industrialización antioqueña.

En su libro sobre la Colonización Antioqueña, el estadounidense James Parsons reseña que hacia 1898, el departamento vendía centenares de despulpadoras para Cundinamarca, Santander y Cauca, donde la industria del café era más antigua. Además, la transición de la pequeña industria artesanal a las grandes compañías manufactureras tuvo lugar en Antioquia mucho antes y con mucho mayor éxito que en cualquier otro lugar de Colombia y casi que en América Latina, según Parsons.

Entre los principales negocios promovidos se cuentan compañías textiles, elaboradoras de tabaco y chocolate, cervecerías, empresas de cine, almacenes de cadena y mercados al por mayor. Dice Parsons que Medellín tenía la tradición industrial más antigua de Colombia y que todo contribuyó a que se dieran las condiciones necesarias para que en la ciudad prosperaran las aventuras industriales: el temprano desarrollo de instituciones bancarias y comerciales, las experiencias tecnológicas asociadas a la minería y los contactos con comerciantes extranjeros.

A todas estas, El Zancudo marchó viento en popa hasta finales de 1800 cuando malas decisiones administrativas, desmejoras en los montajes y en las exploraciones, sumado a una descapitalización, marcaron el declive. Hasta Alejandro López, el ingeniero que hizo los cálculos para construir el túnel de La Quiebra, llegó al rescate como gerente; y aunque contuvo el desangre, los pleitos legales en los que se metió Coriolano desembocaron en una nueva crisis en 1927 y en una quiebra definitiva en 1945.

No todos los billetes del Tío Rico —los de Coriolano— se quemaron ese día de 1888 en el parque de Berrío. Algunos sobrevivieron en poder de coleccionistas y otros más se exhiben como réplicas cuando llegan los turistas a Titiribí. Mantienen viva en la memoria los vestigios de la mina que tenía su propia moneda y desató la industrialización de Antioquia.

Textos para ampliar esta historia

Para escribir este artículo se consultaron estos textos: La industrialización de la minería de oro y plata en Colombia en el siglo XIX y Coriolano Amador, El burro de oro: un empresario del siglo XIX, ambos textos de Luis Fernando Molina Londoño; La minería y la industrialización del país: Una mirada desde Antioquia, de Antonio Romero H.; Una aproximación histórica a los negocios internacionales y a la presencia extranjera en la Antioquia del siglo XIX, de María Alejandra Calle Saldarriaga; Carlos Coriolano Amador, sus huellas en la historia, conferencia de Víctor E. Ortíz; y Boletín Numismático 77, de José Arcelio Gómez.

Regístrate al newsletter

Regístrate al newsletter